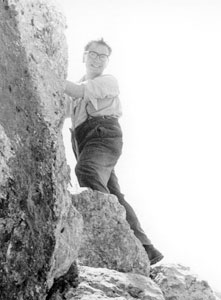

Am 26.

März 2005 wäre Viktor Frankl 100 Jahre alt geworden. Frankl,

Holocaust-Überlebender, weltbekannt als Wissenschaftler, Psychologe

und Neurologe war auch Zeit seines Lebens begeisterter Bergsteiger und

Kletterer. Sein Leben widmete er der Frage nach dem Sinn, dem Logos;

die Berge waren ihm in dieser Hinsicht ein Modell und richtungsweisende

Lehrmeister. Frankl eröffnete dem Bergsteigen neue geistige Dimensionen.

Am

27. April 1945 rollten amerikanische Panzer durch das bayerische KZ

Türkheim. Den Befreiern schleppen sich bis auf die Knochen abgemagerte,

kranke, schwache Gestalten entgegen, Menschen, die das Unfassbare überlebt

haben. Unter ihnen der 40 Jahre alte Viktor Frankl. Vier Konzentrationslager

hat er überlebt, unzählige Mitgefangene, darunter auch seinen

eigenen Vater, sterben sehen. Dem nicht genug, wird er zwischen den

Trümmern Wiens erfahren, dass auch seine Mutter, sein Bruder, seine

Frau und viele seiner Freunde der NS-Vernichtungsmaschinerie zum Opfer

gefallen sind. Frankl steht vor dem buchstäblichen Nichts, in der

Hand nur die Fragmente eines Buchmanuskripts mit dem Titel "Trotzdem

Ja zum Leben sagen".

Bergsteigen,

die Erinnerung, wie sich der Fels anfühlt, das war einer der Beweggründe,

die Schrecken des KZs zu überstehen.

Schon

als Jugendlicher beginnt Frankl zu klettern: "Dem Klettern war

ich bereits 1924 verfallen und habe dann erst nach 60 Jahren - und da

war ich immerhin an die 80 - mit dem 3. Schwierigkeitsgrad aufgehört!".

Frankl tritt den Naturfreunden bei, dann, nachdem diese 1934 verboten

wurden, dem AV Donauland. Auch diese Sektion wird 1938 aufgelöst

und aus dem Alpenverein ausgeschlossen, weil sie es ablehnte, den Arierparagraphen

in ihre Statuten aufzunehmen. Frankl absolviert die Bergführerprüfung

und war so stolz darauf, dass er als eine der wenigen persönlichen

Habseligkeiten das Bergführer-Abzeichen vom KZ Theresianstadt bis

nach Auschwitz rettete. Dort allerdings muss er auch dieses mitsamt

seinem Ehering und seinem Buchmanuskript der SS ausliefern.

Schon

als Jugendlicher beginnt Frankl zu klettern: "Dem Klettern war

ich bereits 1924 verfallen und habe dann erst nach 60 Jahren - und da

war ich immerhin an die 80 - mit dem 3. Schwierigkeitsgrad aufgehört!".

Frankl tritt den Naturfreunden bei, dann, nachdem diese 1934 verboten

wurden, dem AV Donauland. Auch diese Sektion wird 1938 aufgelöst

und aus dem Alpenverein ausgeschlossen, weil sie es ablehnte, den Arierparagraphen

in ihre Statuten aufzunehmen. Frankl absolviert die Bergführerprüfung

und war so stolz darauf, dass er als eine der wenigen persönlichen

Habseligkeiten das Bergführer-Abzeichen vom KZ Theresianstadt bis

nach Auschwitz rettete. Dort allerdings muss er auch dieses mitsamt

seinem Ehering und seinem Buchmanuskript der SS ausliefern.

Die Hölle der KZs überlebt er mit kompromissloser Lebensbejahung

und der Gewissheit, dass das Leben – selbst unter widrigsten Umständen

- niemals an Sinn verliert. Aber auch die bloße Erinnerung an

die Berge tut das Ihre, Frankl mit Zuversicht zu stärken: "Bergsteigen,

die Erinnerung, wie sich der Fels anfühlt, das war einer der Beweggründe,

die Schrecken des KZs zu überstehen", so Viktor Frankl.

Als er zum ersten Mal nach der Gefangenschaft seine Hand an den Fels

legte, sei er glücklich gewesen wie selten zuvor.

Der

Berg – Lehrmeister des Lebens

Viktor

Frankl, der Sinnsucher und Seelenarzt schlechthin, war wohl der erste,

der plausible Beweggründe dafür benannte, weshalb ein Mensch

auf einen Berg stieg, um dann wieder herabzulaufen. Frankl kletterte

nicht auf den Berg, weil er "bloß da war" (George Mallory)

oder um das "Unnütze zu erobern" (Lionel Terray),

sondern weil er ihm als "Lehrmeister des Lebens" galt.

Frankl hat das zutiefst Menschliche, Sinnhafte und Sinngebende des Bergsteigens

in Worte gefasst und auf den allgemeinen Lebenszweck zu übertragen.

Mehr noch: Seine Gedanken übers Bergsteigen verband er immer auch

mit der Frage nach einem geglückten Leben. So wird die Tatsache,

dass das Erreichen eines definierten Ziels wie ein Gipfel Glücksgefühle

induziert, zum Fundament seiner Logotherapie: Nimm dir ein Ziel vor,

gehe darauf zu, erreiche es und du wirst ein anderer Mensch. Frankl,

der sich mit dem Sinn des Lebens gerade in schwierigen, ja scheinbar

aussichtslosen Situationen beschäftigte, sprach in seinen Büchern

immer wieder von der großen Bedeutung der Herausforderung. Jemand,

der eine Herausforderung annimmt, geht seinen Lebensweg anders, als

einer, der ziellos vor sich hin lebt. Der Blick auf den Gipfel, die

Vision eines sichtbaren Zieles macht Mut, gibt die Richtung vor, setzt

Energien frei, eröffnet Sinn – all das verglich er immer wieder

mit einem Kletterer, der gerade dann besonders motiviert ist, wenn er

in einer Wand eine unerwartet schwierige Steig-Variante findet. Wie

er selbst auf dem "Drei-Enzian-Steig" (Rax, Schwierigkeitsgrad

II-III), seiner Lieblingsroute, die er gleichsam zur "Selbsttherapie"

mehrmals jährlich beging.

Eine

weitere Voraussetzung für ein sinnerfülltes Leben war für

Frankl neben einem definierten Ziel die Überwindung der Angst.

Muss

man sich denn auch alles von sich gefallen lassen? Kann man nicht stärker

sein als die Angst?

Die

Trotzmacht des Geistes gegen die Angst

Auf

die Frage, wie er selbst zum Klettern gekommen sei, antwortete Frankl:

"Offen gesagt, die Angst davor." Diese Angst vor der

Höhe, dem Abgrund, dem falschen Griff wirkte für den bekannten

Neurologen und Psychiater geradezu als Würze des Lebens: "Muss

man sich denn auch alles von sich gefallen lassen? Kann man nicht stärker

sein als die Angst? Und so habe ich denn auch mich, als ich mich vor

dem Klettern fürchtete, gefragt: Wer ist stärker, ich oder

der Schweinehund in mir? Ich kann ihm ja auch trotzen. Es gibt doch

etwas im Menschen ... die Trotzmacht des Geistes gegenüber Ängsten

und Schwächen der Seele." Diese "Trotzmacht des

Geistes" war für den Professor und geprüften Bergführer

die wichtigste Voraussetzung beim Bergsteigen: Der Geist müsse

den Ängsten und Schwächen der eigenen Seele widerstehen, damit

der Mensch an die Grenzen des ihm Möglichen gelangen könne.

In der Kletterei, im gefahrvollen Balancieren über dem Abgrund,

zwischen Sein und Nichtsein wiederum sah er eine heilsame Übung,

die "Trotzmacht des Geistes" zu stärken, um auch

gegen die Alltagsängste gewappnet zu sein. Der Umgang mit der Angst

lässt sich modellhaft also durchaus am Felsen üben. Dementsprechend

gibt es beim Klettern für Frankl nicht die Rivalität mit einem

anderen Konkurrenten, sondern nur die Rivalität mit sich selbst.

"Der Alpinist konkurriert und rivalisiert nur mit einem, und

das ist er selbst. Er verlangt etwas von sich, er fordert etwas von

sich, eine Leistung - womöglich -, aber auch eine Verzicht-Leistung

- wenn nötig, einem krankmachenden und einem gesund erhaltenden

Stress, und er steht nicht an, den letzteren geradezu als "the

salt of life", das Salz des Lebens, und ein andermal als "the

spice of life", die Würze des Lebens, zu bezeichnen."

Frankl erteilt also dem Wettkampf, dem Höher, Schneller, Gewagter

etc. eine klare Absage. Der Kletterer sollte es nicht mit anderen aufnehmen,

sondern einzig mit sich selbst.

Auf

die Frage, wie er selbst zum Klettern gekommen sei, antwortete Frankl:

"Offen gesagt, die Angst davor." Diese Angst vor der

Höhe, dem Abgrund, dem falschen Griff wirkte für den bekannten

Neurologen und Psychiater geradezu als Würze des Lebens: "Muss

man sich denn auch alles von sich gefallen lassen? Kann man nicht stärker

sein als die Angst? Und so habe ich denn auch mich, als ich mich vor

dem Klettern fürchtete, gefragt: Wer ist stärker, ich oder

der Schweinehund in mir? Ich kann ihm ja auch trotzen. Es gibt doch

etwas im Menschen ... die Trotzmacht des Geistes gegenüber Ängsten

und Schwächen der Seele." Diese "Trotzmacht des

Geistes" war für den Professor und geprüften Bergführer

die wichtigste Voraussetzung beim Bergsteigen: Der Geist müsse

den Ängsten und Schwächen der eigenen Seele widerstehen, damit

der Mensch an die Grenzen des ihm Möglichen gelangen könne.

In der Kletterei, im gefahrvollen Balancieren über dem Abgrund,

zwischen Sein und Nichtsein wiederum sah er eine heilsame Übung,

die "Trotzmacht des Geistes" zu stärken, um auch

gegen die Alltagsängste gewappnet zu sein. Der Umgang mit der Angst

lässt sich modellhaft also durchaus am Felsen üben. Dementsprechend

gibt es beim Klettern für Frankl nicht die Rivalität mit einem

anderen Konkurrenten, sondern nur die Rivalität mit sich selbst.

"Der Alpinist konkurriert und rivalisiert nur mit einem, und

das ist er selbst. Er verlangt etwas von sich, er fordert etwas von

sich, eine Leistung - womöglich -, aber auch eine Verzicht-Leistung

- wenn nötig, einem krankmachenden und einem gesund erhaltenden

Stress, und er steht nicht an, den letzteren geradezu als "the

salt of life", das Salz des Lebens, und ein andermal als "the

spice of life", die Würze des Lebens, zu bezeichnen."

Frankl erteilt also dem Wettkampf, dem Höher, Schneller, Gewagter

etc. eine klare Absage. Der Kletterer sollte es nicht mit anderen aufnehmen,

sondern einzig mit sich selbst.

Der

Alpinist konkurriert und rivalisiert nur mit einem, und das ist er selbst.

Frankls

Botschaft auf das Alltagsleben übertragen: Setze der Angst die

Trotzmacht des Geistes entgegen, bejahe das Leben, egal, woran du leidest

und wovor du Angst hast. Seine Therapie am Sinn macht dem Patienten

klar: Du selbst hast alles in dir, um dein Leben sinnvoll zu und schön

zu gestalten. Wenn nichts mehr änderbar ist – dein Selbst

ist noch änderbar.

Selbst die Angst vor dem Tod war für Frankl nie ein Thema: Auf

die Frage, wie er damit umgehe, antwortet er: "Wer im Großen

und Ganzen das Seine getan hat, fürchtet den Tod nicht. Nur wer

falsch gelebt hat, sieht im Tod irrtümlich die gerechte Strafe,

der man nicht entgehen kann. Man soll so leben, dass man auf Erden mit

dem Tod gut Freund wird."

Frankl lernt seine Höhenangst auf nicht leichten Routen zu bezwingen

und erwirbt noch mit 70 Jahren den Flugschein.

Die

Rax hat auf mich persönlich immer schon eine Faszination ausgeübt,

"Lebensberg"

Rax

Frankl

war ein Mensch, der vor allem aus dem Geist heraus lebte, aber auch

kräftig zupacken konnte. Entsprechend seiner Liebe für die

Höhen des Geistes war er erfüllt von der Liebe zu den Höhen

der Berge und Felsen. Auf der Rax bei Wien, speziell auf der klettertechnisch

anspruchsvollen Preiner Wand, fand er jenes Modell, an dem seine Tätigkeit

als Therapeut, aber auch sein Verständnis als Mensch austesten,

verinnerlichen konnte.

Die

Rax war ihm in erster Linie ein Refugium, ein meditativer Fluchtpunkt,

ja, sein "Lebensberg", wie er seine Rax einmal genannt

hat: "Die Rax hat auf mich persönlich immer schon eine

Faszination ausgeübt, es ist so, wenn ich auf die Rax komme und

wenn ich übers Plateau gehe, dass dies die einzige Zeit in meinem

Leben ist, in der ich immer wieder, ich möchte sagen, meditiert

habe." Der Berg bietet ihm, dem Stadtmenschen, einen Denkraum,

eine Inspirationsstube, aus der er seine Kraft, seine Ideen und seinen

unbändigen Lebenswillen schöpfen konnte: "In den Bergen

bekommen die Gedanken ihren freien Lauf, und es gibt eigentlich keine

größere, wesentliche Entscheidung in meinem Leben, beruflicher

und privater Natur, die ich nicht dort getroffen hätte. Und so

wandere ich übers Plateau im Sinn der vita contemplativa, also

des Meditierens, des beschaulichen Lebens", bekennt Viktor

Frankl. Vor allen wichtigen Entscheidungen bricht er vom Knappenhof

in Edlach, seinem ganz persönlichen "Basislager", auf

die Rax auf, um ebendort auch die meisten Einfälle seiner zahlreichen

Publikationen entstehen zu lassen. So gesehen war er ein Vorläufer

jener heutigen Genusswanderer und Nordic-Walker, die nicht mehr auf

die Berge gehen, um sich mit anderen in Bestzeiten zu duellieren, sondern

um zu sich selbst zu kommen.

Die

Rax war ihm in erster Linie ein Refugium, ein meditativer Fluchtpunkt,

ja, sein "Lebensberg", wie er seine Rax einmal genannt

hat: "Die Rax hat auf mich persönlich immer schon eine

Faszination ausgeübt, es ist so, wenn ich auf die Rax komme und

wenn ich übers Plateau gehe, dass dies die einzige Zeit in meinem

Leben ist, in der ich immer wieder, ich möchte sagen, meditiert

habe." Der Berg bietet ihm, dem Stadtmenschen, einen Denkraum,

eine Inspirationsstube, aus der er seine Kraft, seine Ideen und seinen

unbändigen Lebenswillen schöpfen konnte: "In den Bergen

bekommen die Gedanken ihren freien Lauf, und es gibt eigentlich keine

größere, wesentliche Entscheidung in meinem Leben, beruflicher

und privater Natur, die ich nicht dort getroffen hätte. Und so

wandere ich übers Plateau im Sinn der vita contemplativa, also

des Meditierens, des beschaulichen Lebens", bekennt Viktor

Frankl. Vor allen wichtigen Entscheidungen bricht er vom Knappenhof

in Edlach, seinem ganz persönlichen "Basislager", auf

die Rax auf, um ebendort auch die meisten Einfälle seiner zahlreichen

Publikationen entstehen zu lassen. So gesehen war er ein Vorläufer

jener heutigen Genusswanderer und Nordic-Walker, die nicht mehr auf

die Berge gehen, um sich mit anderen in Bestzeiten zu duellieren, sondern

um zu sich selbst zu kommen.

In

den Bergen bekommen die Gedanken ihren freien Lauf.

Frankl

war aber nicht nur ein nach innen gerichteter, kontemplativer Geistmensch,

sondern auch ein aktiver, zupackender Tatmensch. Seine typische Art

als Therapeut war es, nicht lange zu "fackeln", sondern tätig

einzugreifen, mutig auf die Herausforderung, den  Patienten,

zuzugehen und die Befindlichkeiten seines Gegenübers blitzschnell

zu erg r e i f e n. All diese Eigenschaften übt er als Kletterer

im Fels der Preiner Wand: "Wenn ich bei der Preiner Wand angekommen

bin, beginnt die vita aktiva, das tätige Leben, das zugreifende,

das anpackende – buchstäblich den Fels 'anpackende' –

Leben."

Patienten,

zuzugehen und die Befindlichkeiten seines Gegenübers blitzschnell

zu erg r e i f e n. All diese Eigenschaften übt er als Kletterer

im Fels der Preiner Wand: "Wenn ich bei der Preiner Wand angekommen

bin, beginnt die vita aktiva, das tätige Leben, das zugreifende,

das anpackende – buchstäblich den Fels 'anpackende' –

Leben."

Folgende Begebenheit unterstreicht, in welcher Weise Frankl den Fels

"angepackt" hat: Als er einmal am Seil eines Bergführers

und Extrembergsteigers die Preiner Wand durchkletterte, sagte jener

zu ihm: "Sind Sie mir nicht böse, Herr Professor, wenn

ich Ihnen so zuschaue, Sie haben überhaupt keine Kraft mehr. Aber

wissen Sie, wie Sie das wettmachen durch raffinierte Klettertechnik,

ich muss schon sagen, von Ihnen kann man klettern lernen."

Tatsächlich kletterte Frankl sehr ruhig und bedacht. Hatte er einmal

einen Griff gefasst, blieb er dabei und ließ ihn nicht mehr los.

Mit der Zeit entwickelte sich der Harvard-Professor zum guten Kletterer,

der auch schwierige Touren wie die Dachstein-Südwand oder das Totenkirchl

im Wilden Kaiser bewältigte. Zu seinen Kletterpartnern zählten

u.a. der Nacherschließer der Raxwände, Rudolf Reif, aber

auch Peter Aschenbrenner und Manfred Innerkofler, mit dem er die Große

Zinne und den Luis Trenker-Kamin am 2. Sella-Turm durchstieg.

Nicht umsonst wurden zwei Steige in den Wiener Hausbergen nach Frankl

benannt – einer im Bereich der Vormäuer der Rax, der andere,

die "Prof. Viktor Frankl-Kante", am Peilstein im Bereich

der Luckerten Wand.

Genau

darin sehe ich die Funktion, um nicht zu sagen die Mission, des Sports

im allgemeinen und des Alpinismus im besonderen: sie sind die moderne,

die säkulare Form der Askese.

Berge

- säkulare Inseln der Askese

In

einem Vortrag (1988) anlässlich der Feier "125 Jahre Österreichischer

Alpenverein" setzt er dem "Sinnlosigkeitsgefühl"

und der auf "totale Bedürfnisbefriedigung abgestellten

Konsumgesellschaft" so genannte "Inseln der Askese"

entgegen: "Weltweit

leiden die Menschen, insbesondere junge Menschen, unter einem Sinnlosigkeitsgefühl.

Sie besitzen die Lebens-Mittel, die Mittel zum Leben; aber sie entbehren

einen Lebens-Zweck, auf den hin zu leben, weiterzuleben, es sich auch

dafürstünde."

Ohne

die Ausrichtung auf Ideale könne der Mensch aber nicht überleben.

Für Ideale müsse man kämpfen, warten können, es

bedürfe dafür der sogenannten "Frustrationstoleranz",

die es zu trainieren gelte. Vor allem junge Menschen seien unfähig,

"Frustrationen

wegzustecken; sie sind unfähig, auf die Erfüllung ihrer Wünsche

zu warten; sie sind unfähig, auf etwas, das sie noch nicht haben,

zu verzichten oder gar etwas, das sie bereits besitzen, zu opfern. In

ihrer Frustrations-Intoleranz sind diese jungen Menschen nicht mehr

fähig, abwendbares Leid abzuwenden und unabwendbares Leid auszuhalten",

so

Viktor Frankl. Eine mögliche Lösung:

"Der biologisch unterforderte Mensch arrangiert sich nun freiwillig,

künstlich und absichtlich Notwendigkeiten höherer Art, indem

er aus freien Stücken von sich etwas fordert, sich etwas versagt,

auf etwas verzichtet. Inmitten des Wohlstands sorgt er für Situationen

des Notstands; mitten in einer Überflussgesellschaft beginnt er,

sozusagen Inseln der Askese aufzuschütten - und genau darin sehe

ich die Funktion, um nicht zu sagen die Mission, des Sports im allgemeinen

und des Alpinismus im besonderen: sie sind die moderne, die säkulare

Form der Askese."

Indem

der Kletterer seine Grenze immer wieder hinausschiebt - wächst

er auch über sich selbst hinaus ...

Frankls

säkulare "Inseln der Askese", wie sie z.B. in

den Bergen zu finden sind, sollen die Spannung zwischen Stadtzivilisation

und Natur, zwischen dauerndem Überfluss und seltenem Mangel überbrücken

helfen. Frankl trifft hier genau den Nerv der Zeit und gibt die heute

so bestimmende Richtung zum naturnahen, enthobenen, einfachen Leben

vor.

Frankls

säkulare "Inseln der Askese", wie sie z.B. in

den Bergen zu finden sind, sollen die Spannung zwischen Stadtzivilisation

und Natur, zwischen dauerndem Überfluss und seltenem Mangel überbrücken

helfen. Frankl trifft hier genau den Nerv der Zeit und gibt die heute

so bestimmende Richtung zum naturnahen, enthobenen, einfachen Leben

vor.

Ein Leben aber nicht ohne Herausforderung: Am Beispiel des Kletterns

demonstriert Frankl eine mögliche Lebensform: "Im Gegensatz

zum, biologisch gesehen, im Schongang lebenden Menschen wählt der

Kletterer im Gebirge nicht "den Weg des geringsten Widerstands",

sondern zieht es vor, auf einer Klettertour sich die schwierigste Route

auszusuchen, der er gerade noch gewachsen ist." Dem Kletterbegeisterten

gehe es um die "Grenze des Menschenmöglichen"

und darum, diese Grenze auszukundschaften. "Und siehe da: es

ergeht ihm dabei so wie mit dem Horizont; denn mit jedem Schritt, den

er auf ihn zugeht, weicht der Horizont vor ihm zurück; in dem Maße,

in dem er sich ihm nähert, schiebt er ihn auch schon vor sich her;

er schiebt ihn immer mehr hinaus - ganz genau so, wie er, etwa in der

Geschichte des "extremen" und "freien" Kletterns,

die Grenze des Menschenmöglichen hinausgeschoben hat. Indem er

diese Grenze aber immer wieder hinausschiebt - wächst er auch über

sich selbst hinaus ..."

Heilung und

Sinnfindung durch Herausforderung, Angstfreiheit durch Bewusstseinsschärfung,

kontemplative Geisträume und Inseln der Askese an den Gefielden der

Berge – zum Lebenssinn könnte man laut Viktor Frankl durchaus

klettern.